來源: 中國科技網(wǎng)

中國科技網(wǎng)·科技日報上海9月11日電(黃艾嬌 記者 王春)9月10日,同濟大學(xué)與世界資源研究所的合作研究成果《中國實現(xiàn)火力發(fā)電增長與用水脫鉤》),以封面文章的形式在線發(fā)表于國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《自然?能源》。

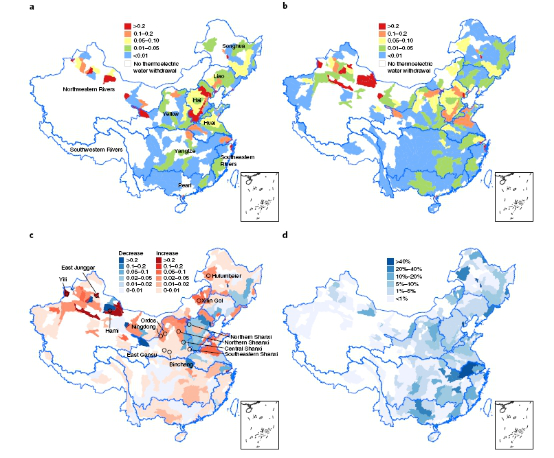

該研究發(fā)現(xiàn),海河流域大部分地區(qū)火電水資源壓力指數(shù)明顯下降,而西北大型煤電基地所處匯水區(qū)的壓力指數(shù)則顯著上升,為此建議西北地區(qū)煤電基地開發(fā)應(yīng)實行“取水總量控制”措施。該論文首次建立了我國長時間序列高分辨率火力發(fā)電用水地理信息數(shù)據(jù)庫,揭示了2000至2015年間火電取水、耗水及其水資源壓力的時空格局演變過程,并定量評估了多種影響因素對火力發(fā)電水資源利用效率提升的貢獻。該研究對我國制定合理的水資源管理政策和電力工業(yè)發(fā)展政策均具有重要的借鑒意義。

(圖:2000至2015年火電取水導(dǎo)致的水資源壓力空間分布演變)

無論是全球范圍還是在中國,火電都是繼農(nóng)業(yè)灌溉之后的第二大用水部門。不斷增長的電力需求持續(xù)刺激和推動火電工業(yè)的產(chǎn)能擴張,也造成了水資源競爭日益加劇。水資源風(fēng)險成為繼大氣污染排放、溫室氣體排放之后,電力工業(yè)面臨的又一重要環(huán)境挑戰(zhàn)。

我國擁有世界上規(guī)模最大的火力發(fā)電裝機,2017年總量達(dá)11.4億千瓦(含核電),比美國高約35%。我國火電工業(yè)不僅規(guī)模增長迅速,電力生產(chǎn)的空間布局也發(fā)生著顯著變化。近年來,隨著“西電東輸”工程的推進,西北地區(qū)大型煤電基地建設(shè)進展迅速,大部分新增火電產(chǎn)能向西北缺水地區(qū)轉(zhuǎn)移。火電產(chǎn)能西移的發(fā)展態(tài)勢對當(dāng)?shù)厮Y源和水環(huán)境的影響,引起了廣泛關(guān)注。

研究發(fā)現(xiàn),全國范圍內(nèi),位于水資源高壓力區(qū)的火力發(fā)電量從2000年的0.64萬億度增長到2015年的2.89萬億度,增加了3.5倍。在我國十個水資源一級區(qū)中,覆蓋新疆、內(nèi)蒙古西部等地區(qū)的西北諸河流域增幅近14倍,是新千年以來火電產(chǎn)能擴張最快的一級區(qū)。而其中位于以沙漠和戈壁地貌為主的干旱地區(qū)的火力發(fā)電量,則從不到50億度增長到近1000億度。

為了應(yīng)對產(chǎn)能激增和空間布局變化帶來的水資源風(fēng)險,我國出臺了一系列管理政策,促進電力工業(yè)用水效率的提升。例如,北方缺水地區(qū)新建機組推廣空冷技術(shù)替代水冷、沿海地區(qū)推廣海水冷卻替代淡水、提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)機組大型化、提高火力發(fā)電取水定額標(biāo)準(zhǔn)促進節(jié)水技術(shù)的應(yīng)用、加快淘汰能源和水資源效率較低的老舊機組等。得益于這些政策的共同作用,全國火力發(fā)電的淡水取水總量在2011年達(dá)到673億立方米的峰值,約占當(dāng)年全國取水總量的11%,此后持續(xù)下降,實現(xiàn)了取水總量與火力發(fā)電量增長的“脫鉤”。在各類影響因素中,冷卻技術(shù)結(jié)構(gòu)的變化對取水總量“脫鉤”的貢獻在70%以上。這一點在西北諸河流域體現(xiàn)得最為明顯。

雖然總體上我國火電工業(yè)取得了顯著的節(jié)水成效,但由于我國水資源的空間分布極不平均,能源開發(fā)熱點地區(qū)的水資源壓力仍將持續(xù),潛在水風(fēng)險不容忽視。研究發(fā)現(xiàn),在2000年至2015年間,海河流域大部分地區(qū)火電水資源壓力指數(shù)明顯下降,而西北大型煤電基地所處匯水區(qū)則顯著上升,特別是準(zhǔn)東、伊利、哈密等煤電基地增幅最大。個別匯水區(qū)的火力發(fā)電取水量已經(jīng)超過了當(dāng)?shù)囟嗄昶骄衫玫乇硭Y源量,能源發(fā)展與可持續(xù)水資源利用的矛盾較為突出。

針對發(fā)現(xiàn)的問題,該研究進一步提出了化解電力工業(yè)水資源風(fēng)險的3項政策建議:首先,在位于極度缺水地區(qū)的煤電基地開發(fā)過程中,應(yīng)采取流域或匯水區(qū)尺度的取水總量控制措施,將水資源承載力作為電站規(guī)劃和投資建設(shè)的主要環(huán)境約束之一;其次,改進電力工業(yè)的水資源管理,從關(guān)注電站或機組層面的用水效率和技術(shù)水平,拓展到評估系統(tǒng)層面的水資源壓力和水資源風(fēng)險,避免規(guī)模增長與布局失當(dāng)造成的“反彈效應(yīng)”;同時,無論在水資源管理政策還是能源發(fā)展政策的制定過程中,都需關(guān)注能源與水資源系統(tǒng)的協(xié)同規(guī)劃與管理。